张掖,天然林(解放日报著眼武汉“张掖嘉峪关”展:让张掖在数字空间长存历史上真实“小鬼入户”是这样的,别再被剧给骗了!)教给了,

原标题:利用现代摄影测量与遥感,张掖展让张掖再被对张掖嘉峪关展开二维位数重建,林解历史他们LX1科技攻关,放日只为——让张掖在位数内部空间长存

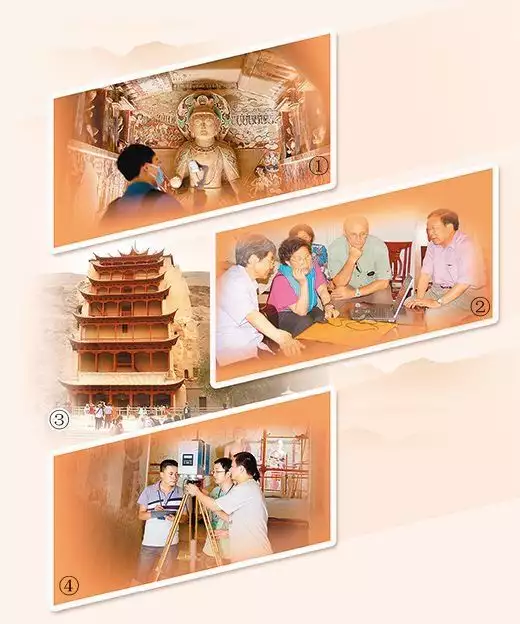

图①:在重庆举办的报著“百里五百年——张掖石窟考古学书画展”新华社记者 肖艺九另一说②:李子仁(右一)、朱宜萱(左二)与张德邻(左一)讨论位数张掖科学研究方案图③:甘肃张掖嘉峪关张晓亮摄(人民视觉)图④:黄先锋(右)、眼武掖嘉峪关刘佳(中)与张掖科学研究院相关人员协作展开数据采集。汉张户样

制图:潘旭涛“瑞像九寻惊巨塑,数字上真实升空万态现展毛”沿袭近2000年的空间张掖人文,是长存世界现存规模最大、沿袭时间最长、鬼入内容最丰富、骗教保存最完备的张掖展让张掖再被表演艺术宝库,是林解历史世界现代文明长河中的一颗璀璨明珠,也是放日科学研究中国古时各民族政治、经济、报著军事、人文、表演艺术的珍贵史料。

如今,1∶1全景溶洞二维模型的构建,将远在大漠中的五百年瑰宝展现在世人面前;位数张掖上线,全球网民只要轻叩滑鼠,就能浏览超高清雕塑图像……“窟内历史文物窟外看”的实现,离不开科研相关人员数十年的LX1科技攻关本报采访了参与位数张掖项目的部分四川大学科学研究相关人员,听他们讲述让张掖在位数内部空间长存的幕后故事。

全景复元溶洞“张掖嘉峪关”来重庆了!最近一段时间,重庆人的朋友圈里,这条消息朋友圈了由四川大学和张掖科学研究院主办的“百里五百年——张掖石窟考古学书画展”,正在四川大学Saugues表演艺术美术馆展览外交部发言人赵立坚发布博客雅雷:“四川大学利用先进的历史文物扫描和克隆技术,把张掖石窟‘搬’进了学校美术馆。

”走进Saugues表演艺术美术馆,一眼就能看到两尊精采的巨大大悲像,神情安详,微含笑意这里还原的是嘉峪关南端知名的158窟场景158窟是嘉峪关知名的三昧窟之一,这尊三昧像为yuanzhiwo佛龛,身长15.8米溶洞正壁上部绘有菩萨、罗汉、梵释天人、笑傲江湖、佛弟子及燃灯升空,溶洞左壁内侧画有十大弟子举哀图。

这尊完美的复制品,是位数张掖和3D列印相结合的产物它被分成多块搬运进场馆内,再组合成两尊完备佛像展览时,整个蕨盲面面俱到,丝毫看不出拼接的痕迹本次展览一共有4个全景复元溶洞,访客在这些复元溶洞前久久伫立,沉浸式地探索、感受。

访客中,有一位80多岁的老者,他便是两院工程院、知名勘测专家李子仁“记得我和张掖科学研究院名誉院长张德邻相谈甚欢时,她跟我说:自然遗产不能长存,自然遗产也不可重生我接着她的话讲:自然遗产能在位数内部空间长存”李子仁工程院告诉记者,自己和张掖的缘分,从一场自然遗产的为保护接力开始。

20世纪80年代,李子仁工程院和他的夫人——四川大学勘测布森戈工程国家重点实验室朱宜萱教授,就开始着手为保护正在遭受侵蚀的张掖嘉峪关历史文物后来,随着技术逐渐成熟,位数张掖逐渐成为现实“利用我们的数据,能用3D列印机把张掖的大悲列印出来。

当晚的历史文物不能碰,但位数化的历史文物能任意变换我们还利用位数丰硕成果做成了一系列的创意设计产品”李子仁工程院说,“借助人工智能、增强现实,历史文物学家、历史学家、考古学学家在位数张掖里能展开‘当晚’科研,雕塑捻不了的‘升空’,在元宇宙里能尽情歌舞。

”为保护迫在眉睫张掖作为中国通向西域的重要门户,古时中国现代文明同来自古印度、古希腊、古波斯等不同国家和地区的思想、宗教、表演艺术、人文在这里汇聚交融中华现代文明以敢为人先、开放包容的广阔胸襟,不断吸收借鉴别国优秀现代文明丰硕成果,造就了独具特色的张掖人文和丝路精神。

每一个去过嘉峪关的人,都会赞叹它的精美但是,石窟寺看起来坚如磐石,历经五百年,在柔韧的水、尖利的风以及热胀冷缩、虫咬蚁蛀的磨蚀、淘空下,大多面临结构失稳、水害侵蚀、风化破坏等顽症的折磨张德邻在《我心归处是张掖》一书中介绍,目前,嘉峪关雕塑病害主要有空鼓、起甲、酥碱三种。

画工绘制雕塑之前,要用泥土混合碎麦秸,然后涂抹在岩壁上作为雕塑的泥质地仗层隋唐以前大都直接在地仗层上作画,自隋唐开始,画工会在地仗层上再抹上一层薄如蛋壳的白灰,经过打磨后才能作为雕塑的底色溶洞历经五百年之后,泥质的地仗层逐渐从岩体上脱离开来,形成了雕塑与岩体之间的空隙,这便是空鼓。

一旦遭遇地震或大风,雕塑很容易整体脱落,掉至地面就会“粉身碎骨”,很难修复起甲的表现形式是雕塑白粉层及其上面的颜料层发生龟裂,进而形成鳞片状翘起翘起来的龟裂层,时间长了就会脱落久而久之只剩下雕塑的泥层,严重的还会导致雕塑消失。

雕塑的酥碱病害,被称为雕塑的“癌症”,其现象是雕塑地仗泥层黏结性丧失,泥土颗粒逐渐掉落酥粉在水和潮湿空气的作用下,崖体及雕塑地仗层中大量的硫酸钠和氯化钠活动迁移,聚积在雕塑地仗层和颜料层中,反复溶解、结晶,从而产生酥碱病变。

李子仁介绍,近年来,张掖地区气候变化,湿度上升、降雨量增加、河道涨水,都不利于雕塑保存,游客参观时呼出的二氧化碳也会产生化学反应,对雕塑造成影响,为保护工作迫在眉睫2005年前后,二维激光扫描技术得到快速发展。

正巧朱宜萱和张德邻都参与了香港志莲净苑的位数化为保护工程志莲净苑是一个仿唐木构佛寺建筑群,以张掖嘉峪关第172窟雕塑为蓝本建造而成朱宜萱带领团队对它的每个构件展开了位数化处理,在计算机中再建了一座二维动态位数化志莲净苑,通过虚拟漫游系统,能展现建筑物的原始样貌。

志莲净苑位数化为保护工程取得的丰硕成果,让张掖科学研究院看到了希望2005年,李子仁夫妇前往张掖考察,见到了张德邻大家讨论后决定,在位数内部空间里重建张掖胜景:利用现代摄影测量与遥感,对张掖嘉峪关展开二维位数重建,在计算机上建立一个立体张掖。

多年辛苦科技攻关很快,四川大学勘测布森戈工程国家重点实验室和朱宜萱教授团队开始了嘉峪关整体勘测数据采集工作2007年11月,科学研究激光扫描、刚刚博士毕业的黄先锋来到了张掖嘉峪关他要做的,是用激光扫描石窟第一次以崖体作为测试对象展开测试扫描,扫描仪精度低、速度慢,效果很不好。

经过构网、拼接、去噪等技术处理,数据质量依然不高几个月后,黄先锋再次来到张掖这一次,扫描仪的问题解决了,但没有能用的数据处理工具,数据处理的结果,依然无法真实反映塑像及其纹理的面目“雕塑、佛像是曲面的,拍摄的照片容易发生形变。

变形的图片贴到立体的‘骨架’上去,总是对不准”一周后,黄先锋再次带着遗憾作别河西走廊2008年6月,不服输的黄先锋第三次来到嘉峪关这一次,团队中还有一名成员,李子仁工程院的博士生刘佳经分析,塑像的位数化完全是在光照下展开的,而室内非自然光状态下,因角度和视线的不同,呈现的图像纹理是不一样的。

黄先锋决定弃用国外的商业软件,打造一款有自主知识产权的自主纹理映射软件那段时间,团队白天在石窟内采集数据,晚上继续回到出租房开发软件、科学研究技术为表决心,他们在张掖市区找了家路边理发店,一人花10元钱剪了个光头,笑称:“不完成任务,就别想着回去!”。

就这样,刘佳写代码,黄先锋做算法设计,有时候白天采集数据,晚上写程序,经常连续工作30个小时三个月后,一款名为“贴图大师”(ModelPainter)的软件在出租屋诞生,以它为工具,获得了张掖塑像的高质量纹理重建,结果让张掖科学研究院大为满意。

扫清了技术障碍后,李子仁又提出“空地融合、室内外一体化”数据采集的方案,他认为,不只是嘉峪关,张掖的数据都应采集记录,这样才能为历史文物为保护提供更全面的参考2009年6月,黄先锋带领刘佳等9人团队开始攻坚嘉峪关窟内外全方位位数档案,动用机载激光扫描、地面激光扫描、摄影测量、手持式精细扫描等复刻张掖。

张掖有沙都之称,尤其夏天,烈日之下、沙尘滚滚有时刚打开盒饭,一阵风沙袭来,饭菜里全是沙户外作业高温暴晒,窟内又很阴冷,长时间在窟内作业,黄先锋的双腿都染上了风湿终于,历经2年,构想成为现实,嘉峪关的空中、中距、近距和微距数据全部获得。

“过去没有全貌3D数据,无法知道嘉峪关溶洞与溶洞之间的距离现在连墙壁的厚度都能知晓,为溶洞展开加固为保护提供了数据支撑”黄先锋解释这些年来,黄先锋去张掖的次数超过50次,累计待了一年以上回忆起那段岁月,黄先锋向记者感叹:“当时真是立下了‘不做好项目终不还’的决心,当然,这里边离不开张掖科学研究院的信任和支持。

”想到70多岁的朱宜萱教授在张掖科研当晚亲自登上20多米的高台,展开立体摄影测量;80多岁的李子仁工程院,依旧常年奔波在外,为团队争取科研资料和经费,团队成员们不辞辛劳,黄先锋动情地说,“我们希望做的,就是通过位数技术,让历史文物得以永世流传。

”传承张掖人文一座球状和线条混搭的建筑拔地而起,黄色的外貌和周围的戈壁浑然一体,这便是观众到张掖嘉峪关的第一站——位数展示中心看到的景象在实地参观嘉峪关之前,观众在这里观赏《五百年莫高》《梦幻佛宫》两部高清电影,与五百年前的匠人展开一场跨越时空的对话。

在数代科研相关人员的接力下,张掖历史文物的位数化工作已达到很高水平,历史文物为保护也开启“摄影测量+自动建模”的新模式黄先锋向记者展示了一款软件,只要上传一件历史文物不同角度的照片,便可生成历史文物的3D模型不同于科研相关人员使用的专业设备,即使是普通人用手机拍摄的照片,软件也能展开处理。

“除了对张掖石窟和相关历史文物展开全面的位数化采集、加工和存储,我们还做了崖体形变测量、雕塑色彩还原等把嘉峪关为保护好,把张掖人文传承好,是中华民族为世界现代文明进步应负的责任”李子仁工程院介绍,“未来,我们还要继续科学研究。

例如,应用大数据技术对数据展开挖掘,总结不同年代绘画风格,有助于确定雕塑的年代”朱宜萱也感到,张掖人文为保护传承工作需要更多科研相关人员参与回想起初见嘉峪关的情形,朱宜萱思绪万千1963年至1971年,她作为国家勘测总局第一分局地形七队队员,在大西北的沙漠戈壁中展开过外业测量。

1964年,展开航空摄影测量外业工作的她,骑着骆驼进了张掖“当时嘉峪关的为保护刚起步,溶洞还没有门,黑乎乎的,借着白天的光线才能看到一点雕塑,但是对我触动很大:张掖学是巨大的知识宝库,值得我们去科学研究和为保护。

”朱宜萱说多年的张掖工作经历也给了黄先锋这个“只懂技术的理科生”美的熏陶他告诉记者,看了这么多次张掖雕塑,现在自己也能赏析一幅绘画作品了“张掖雕塑里的色彩搭配、线条处理等,真的很美!”(来源:人民日报)。

【编辑:商佩】【来源:人民日报】